Dal colonialismo al sogno europeo: il 28 ottobre 1940 e la lezione della storia

L’invasione della Grecia e la fine delle illusioni imperiali

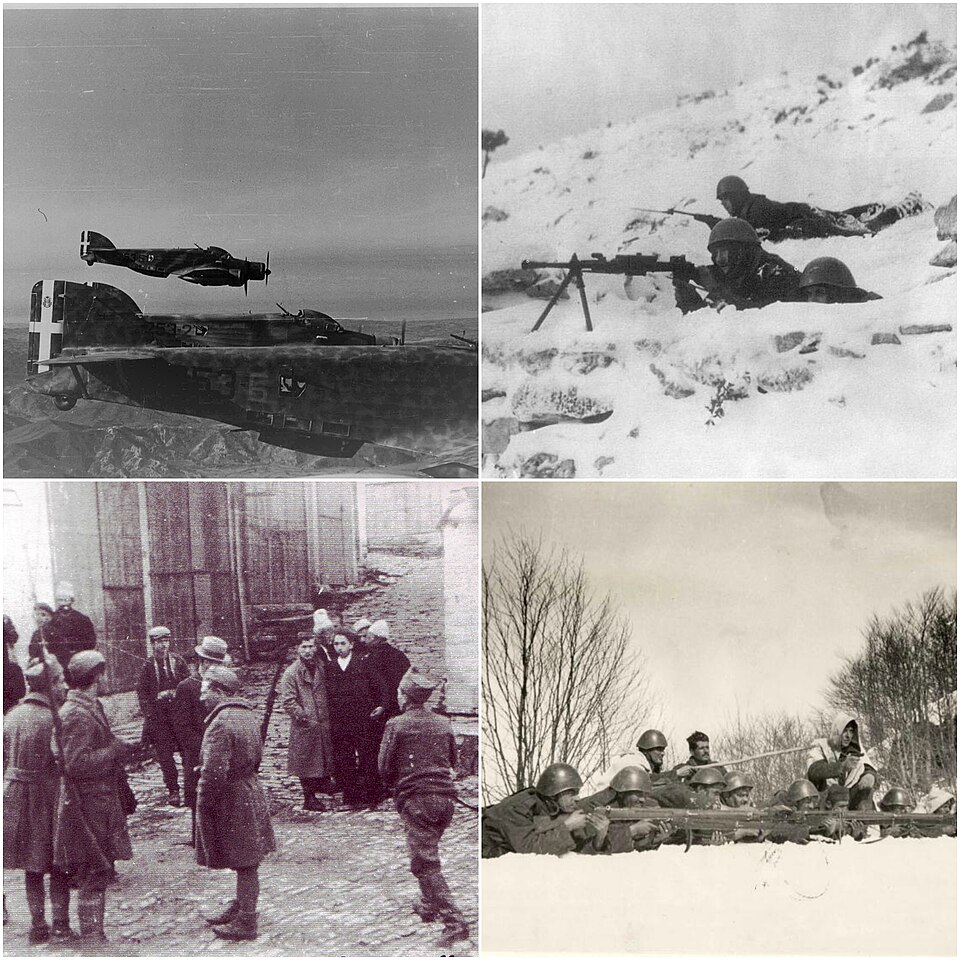

Il 28 ottobre 1940, il regime fascista italiano dichiarava guerra alla Grecia, dando inizio a una tragica campagna militare che partì dai confini albanesi e si concluse con una disfatta morale e politica.

Quel giorno, passato alla storia come il “Giorno del No” (Το Όχι), non segnò soltanto l’eroica resistenza di un popolo contro l’invasore, ma rappresentò anche il momento simbolico della fine delle illusioni coloniali e imperiali che avevano sedotto l’Europa per secoli.

Il fascismo italiano, erede diretto delle ideologie espansioniste del XIX secolo, cercava nel mito dell’impero romano e nella logica della conquista una via di legittimazione. Ma dietro quella maschera di grandezza si celava una realtà di violenza, oppressione e sopraffazione.

L’invasione della Grecia non fu soltanto un errore strategico: fu il riflesso di una mentalità europea malata, che identificava il progresso con il dominio e la civiltà con la sottomissione altrui.

Il colonialismo come radice dei conflitti mondiali

Per comprendere davvero il XX secolo bisogna riconoscere che le due guerre mondiali non furono eventi isolati o improvvisi, ma il risultato storico del colonialismo europeo.

L’idea che un popolo potesse imporsi sugli altri in nome di una presunta “missione civilizzatrice” generò, nel tempo, una spirale di competizioni economiche, corsa agli armamenti e nazionalismi esasperati.

Il colonialismo, dopo aver devastato interi continenti extraeuropei, tornò come un boomerang sul suolo europeo. Quando le grandi potenze esaurirono gli spazi di espansione oltremare, cominciarono a rivolgere l’aggressività verso i propri vicini.

L’imperialismo esterno si trasformò in imperialismo interno: nazioni che ambivano a soggiogare altre nazioni europee.

Così nacquero le guerre mondiali — guerre coloniali dentro l’Europa stessa, alimentate da miti di purezza, di razza, di spazio vitale.

Dietro le bandiere e gli slogan patriottici, si nascondeva un modello di civiltà basato sulla disuguaglianza e sullo sfruttamento.

La Grecia, con il suo rifiuto fiero e solenne del 28 ottobre, divenne il simbolo di un’altra Europa possibile: quella della libertà e della dignità umana contro la logica del potere.

Dall’isola del Tirreno di Ventotene la risposta democratica di pace e unione arriva subito

Nel pieno della tragedia, quando il continente era schiacciato dalle dittature e dalle guerre, alcuni uomini e donne ebbero il coraggio di immaginare una rinascita.

Nel 1941, sull’isola di Ventotene, Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, confinati dal regime fascista, scrissero uno dei documenti politici più visionari del Novecento: il Manifesto di Ventotene.

Quel testo rappresentò una rivoluzione culturale e morale. Propose di superare definitivamente i nazionalismi, considerati la vera radice dei conflitti, e di costruire un’Europa federale, democratica e solidale.

Non un’Europa di Stati in competizione, ma una comunità politica fondata sulla cooperazione e sui diritti umani.

Ventotene fu l’opposto simbolico di Roma imperiale: non conquista, ma unione; non dominio, ma reciprocità.

Nel silenzio del confino, nacque una delle più grandi idee politiche del secolo: la pace come istituzione permanente.

Dal colonialismo all’universalismo dei diritti

Il percorso che conduce dal colonialismo ottocentesco alla Carta delle Nazioni Unite (1945) e alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) segna un cambiamento epocale.

L’umanità, dopo aver toccato l’abisso della distruzione, comprese finalmente che la civiltà non può misurarsi con la potenza, ma con la capacità di riconoscere la dignità di ogni persona.

Oggi, nell’epoca della globalizzazione, riaffiorano spesso nuove forme di dominio: economico, culturale, informativo.

Ma la lezione della storia resta intatta: ogni volta che un popolo, un sistema o un potere pretende di imporsi sugli altri, si riaccende la stessa fiamma oscura che ha incendiato il mondo due volte nel secolo scorso.

Difendere la democrazia liberale, il pluralismo e la solidarietà internazionale non è soltanto un dovere politico, ma un atto di memoria storica.

Il rispetto della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondanti dell’Unione Europea costituisce oggi il più alto antidoto contro il ritorno del colonialismo sotto nuove vesti.

Grecia e Italia: memoria condivisa, futuro comune

Oggi Grecia e Italia, unite dalla memoria e dalla cultura mediterranea, condividono una stessa eredità: trasformare la storia in coscienza, e la coscienza in responsabilità.

Le ferite del passato sono diventate ponti di dialogo, e il ricordo del 28 ottobre 1940 è divenuto parte di un patrimonio comune europeo.

Ricordare quella data significa difendere la libertà, la democrazia e la pace; significa continuare il cammino tracciato da Ventotene verso un’Europa non solo unita economicamente, ma matura spiritualmente e moralmente.

Solo così il sacrificio delle generazioni che hanno detto “no” al dominio potrà tradursi nel più alto “sì”:

sì alla dignità umana, alla solidarietà tra i popoli, e all’unione pacifica delle democrazie del mondo.

Autore: Redazione Grecia.it – a cura di Evangelos Alexandris Andreuccio

Data: 28 ottobre 2025

Sezione: Storia e Cultura

![]()